次の能福寺では観光バスが来ていたり、障害者のグループがいたりと賑やかです。

平清盛は仁安3年(1168年)に能福寺で剃髪入道、後、養和元年(1181年)に京都で死去し、清盛の遺骨は遺言に従い能福寺の寺領内にあった八棟寺に埋葬され、平相国廟が造立されたという。 |

|

|

| 平家が滅亡し、平相国廟も燃えたが、北条貞時が平家一門の盛衰を哀れみ、石塔を建て清盛の霊を弔ったと伝えられている。 この時の石塔が現在に伝わる「十三重石塔」です。 |

|

| 兵庫大仏 明治24年に建てられたが、戦争で金属供出して無くなり、平成3年に新しく建てられました。 |

|

| 「本堂」は京都東山の月輪御陵にあった拝殿「月輪影殿」を昭和28年(1953年)に宮内庁と九条家より拝領し移築したもので、歴代天皇が参拝した由緒ある建物といわれている。 |

| |

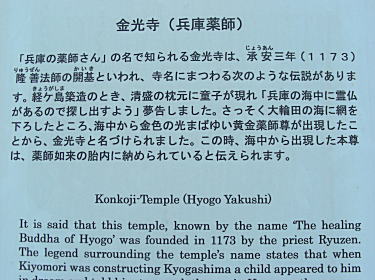

| 次は金光寺です。 |

|

|

| 清盛の枕元に童子が現れ「兵庫の海中に霊仏があるので探し出すよう」夢告しました。さっそく大輪田の海に網を下ろしたところ、海中から金色の光まばゆい黄金薬師尊が出現したことから、金光寺と名づけられました。 |

| |

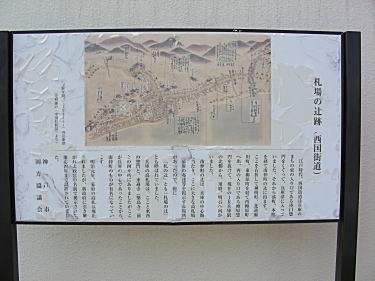

| 次に何処へ寄ろうかなと思ってぶらぶら歩いていると。札場の辻跡に出ました。 |

|

|

| 西国街道兵庫津の東の出入口「湊口惣門」と西の出入口「柳原惣門」を通る逆L字型の街道が直角に曲がる地点、本町と南仲町の境界が札場の辻跡である。。「右和田御岬」左「築島寺」と刻まれているらしい。 |

|

|

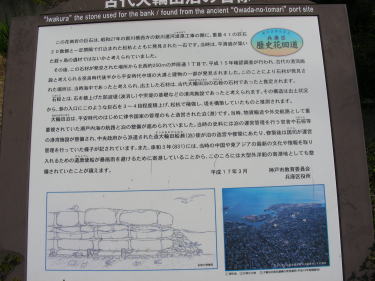

| 清盛による日宋貿易の拠点となった大輪田泊。 この巨石は、清盛が築いた経ヶ島の遺材と考えられていたが、平成15年の発掘調査で、 奈良時代後半から平安中期の港湾施設と考えられる、遺構と建物の一部が発見。

大輪田泊の石椋の石材だったと推定されます。 |

|

|

| 水門の内側には船が沢山泊まっています。 |

|

|

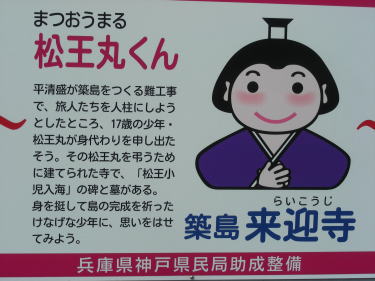

| 平清盛が日宋貿易のために経ヶ島を築造する際、海神の怒りを鎮めるために人身御供(ひとみごくう)となったのが、清盛の従者の松王である。寺は清盛が松王のために建てたと言われている。 |

|

|

| 松王小児入海之碑 |

松王の供養塔 |

|

|

| 妓王妓女の塔 |

説明板 |

|

|

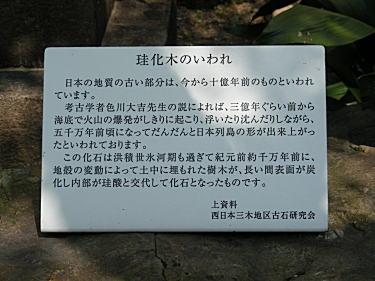

| 樹木の化石、珪化木がありました。 |

| |

|

色々説明を読んでいると、神戸空襲と阪神大震災で壊れた所が多く、ほとんど移転されていました。

足も疲れてきたので、そろそろ帰ります。今度は中央市場前から地下鉄に乗って、三宮へ。

荷物をコインロッカーから取り出して・・・と思ったら、その場所が分からない。丁度係の人が通りかかって問合わせて、やっと手に入れ、大阪へ。新幹線の時間までたっぷりあったので、新しくなった梅田スカイビル?の映画館で「アーティスト」を見る。3Dとかデジタルの映画が多い中、この白黒の無声映画は素晴らしかった。 |

|

|