秋田駒、森吉山から帰っても、大人の休日倶楽部パスがまだ使えるので、一日休んで、長野に行くことに。松代の真田関連を訪ねようかと思ったのですが、雨模様。そこで、丁度、駅からハイキング「善光寺とお地蔵様をめぐる」があったので、善光寺にしました。長野駅観光案内所で次回の為に、松代の資料をいただく。「街あるき」のイベントにもあったので、パンフレットを貰って、出発。

まずは西光寺。かるかや上人と石童丸親子の物語が伝わる「絵解き」のお寺です。「絵解き」とは文字の読めない人の為に絵でもって説教・唱導(仏の道に導くため、教えを説くこと)を目的とする、宗教者による絵画を用いた文芸・芸能です。

口演者の当意即妙な語りが、聴衆を引き付ける絵解きの多くは、現在、寺社を中心 に伝えられてきました。 |

|

|

| 西光寺 |

刈萱上人と石童丸の像 ↑マウスオン

修行中の身で親と名乗れなかった。 |

|

|

| 大師堂(園通殿) |

左から千里御前、刈萱上人、石童丸の墓 |

|

|

芭蕉句碑

「雪つるや 穂屋のすすきの刈残し」 |

六地蔵

六道、それぞれのお地蔵様 |

|

|

| リンゴの花とリンゴのマンホール |

丁目の標識 |

|

|

| 左右の道は以前、川でした。その中州に建てられたのが栽松院です。 |

|

|

栽松院

中洲にあったので、「しまんりょう」と呼ばれた。 |

本堂 |

|

|

| 赤色の子育て地蔵 |

嶋の天神 |

| |

|

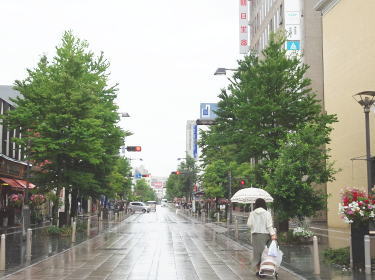

| 参道は広い。両側に色んなお店があります。 |

|

|

| 長野オリンピックの聖火台。 ↑マウスオン |

善光寺ゆかりの桂の並木 |

|

|

西方寺

1192年、法然上人が開創 |

紫雲石

いずれよりか現れた紫の石の上に善導大師の像が乗っていた。 |

|

|

立体曼荼羅、チベット大仏

2012年、ダライ・ラマによって開眼。 |

立体曼荼羅由来の碑 |

|

|

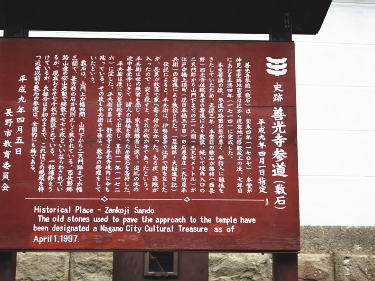

| 敷石は1707年から7年かけて完成。7777枚といいならわされている。 |

| |

| 仁王門手前左に大本願があります。善光寺創建642年から歴史を共にしてきた尼僧寺院。浄土宗。 |

|

|

| 本誓殿(本堂) |

唐門 |

|

|

芭蕉句碑

「月影や 四門四宗も 只一つ」 |

家光の御台所、関白鷹司の二女孝子を供養する地蔵。 |

|

| 仁王門 1752年建立されたが、二度焼失。今のは1918年再建 |

|

|

| 仁王像も立派です。わらじを奉納するのは健脚を祈願したもの。 |

|

|

| 旧如来堂跡地蔵尊 |

釈迦堂

973年越後の浜で漁師が見つけた涅槃像を安置 |

|

|

| 花が池。善光寺七つ池の一つ |

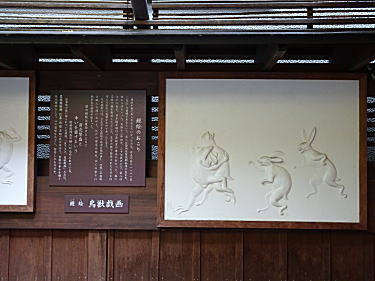

鏝絵 伊豆の長八という左官が始めた。

魔除け、商売繁盛などのご利益がある。 |

|

|

駒返り橋。

源頼朝が参詣時、馬の蹄が石橋の穴にはまり、

馬を返して徒歩で入った。 |

1722年造立の延命地蔵。

「八百屋お七のぬれ仏」とも呼ばれる。 |

|

| 山門(三門)1750年建立。5羽の鳩が隠されている「善光寺」の額。重文 |

| |

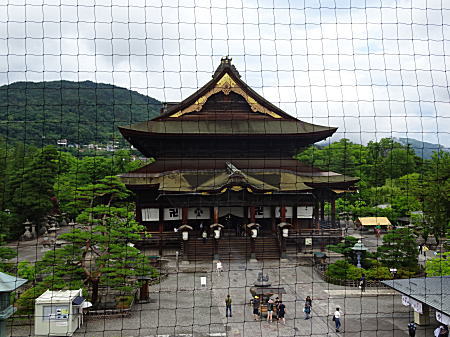

| 立派な山門です。登れるというので、入ってみました。料金500円 |

|

|

| 正面は参道 |

大勧進 |

|

|

| ?? |

経蔵 重文 |

|

| 本堂。 ↑マウスオンは地上からの本堂。 |

| |

本堂に入り、内陣で参拝、恐る恐る、お戒壇めぐりをしました。

外に出て境内を散策。 |

|

|

| シナノキの花 |

オオカメノキの赤い実かな? |

|

|

| 変った色の紫陽花 |

杏でしょうか? |

|

|

| 梵鐘は1667年鋳造。鐘楼は1853年の再建。 |

千人塚。百姓一揆で亡くなった人の供養塔 |

|

|

| 徳川家大奥関係者の供養塔 |

戊辰戦争から第二次世界大戦までの戦争

で亡くなった人を祀る仏式霊廟 |

|

|

| ちょっとした紫陽花の庭 |

経蔵 1759年完成。 |

|

|

輪蔵

鉄眼黄檗版一切経が納められています。 |

輪廻塔

車輪状の石を回すと様々な苦悩を抜け出せる。 |

|

|

| 仏足石。 お釈迦様の足跡を石に刻んだもの。 |

|

|

| 石造宝篋印塔 1397年の古いもの。 |

大勧進

善光寺の寺務をつかさどる天台宗の寺 |

| |

|

| そろそろ、帰路につきますが、行きに通り過ぎて立ち寄れなかった所を訪ねます。 |

|

|

十念寺

建久年間の創建で源頼朝公を開基としています。 |

出世大仏

高さ5mの阿弥陀仏坐像 |

|

|

| 徳本上人名号碑 |

六地蔵 |

| |

|

| 行きに迷って分からなかった所にも寄ります。 |

|

|

| 延命庵 |

目の病に御利益のある「経読み地蔵」 |

| |

|

| すっかり、お昼を過ぎてしまいました。「街あるき」のパンフレットにあるお蕎麦やで信州そばをいあtだきました。天ぷら3点がおまけです。和菓子屋でお土産に和菓子を買うと、一個おまけ。パンフレットのおかげです。 |

|

|

| 長野駅前の如是姫像 |

JR長野駅。全体が撮れなかった。 |

|

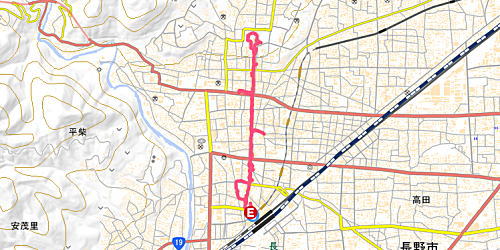

| 6.59Km 4:32(食事を含む) |