| 日本の自然が育んだ多様な地域文化 |

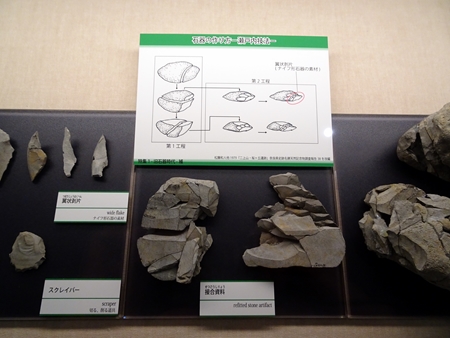

旧石器時代(約4万年前~1万5千年前)

白滝遺跡 北海道遠軽町 |

|

黒曜石 ↑マウスオン は細石刃の作り方

天然のガラスなので、割れやすく鋭い歯を作ることが出来る。 |

| 男女倉遺跡 長野県長和町 |

|

| 白滝遺跡と同じ黒曜石だが、白滝遺跡より原石が小さい。 ↑マウスオン |

| 翆鳥園遺跡 大阪府羽曳野市 |

|

安山岩の一種サムカイト 本来は黒色、風化して灰色に。↑マウスオン

翼状剝片。 石器の作り方は瀬戸内技法という横に切っていく。 |

| 鞍曲遺跡 鹿児島県南九州市 |

|

堆積岩の一種の頁岩(けつがん) ↑マウスオン

剝片尖頭器、朝鮮半島にルーツをもつ。 |

| 縄文時代 |

| 吉野屋遺跡 新潟県三条市 |

|

| 火焔型土器 岡本太郎も愛した日本美術の原点 |

|

| 王冠型土器 |

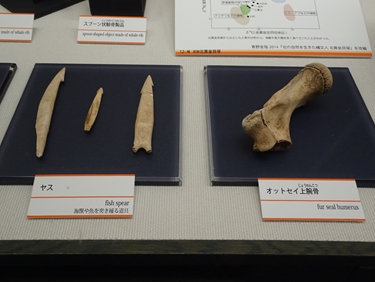

| 北小金貝塚 北海道伊達市 |

|

|

| 調理に使った円筒土器 |

ヤス、 オットセイの上腕骨 |

| 御所野遺跡 岩手県一戸町 |

|

左は円筒式土器(東北北部)と右は大木式土器(東北南部)

↑マウスオン 大木式土器は渦巻模様 |

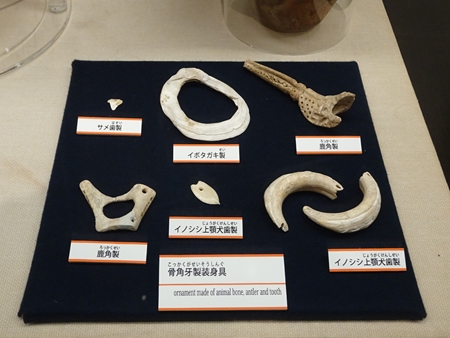

| 西広貝塚 千葉市市原市 |

|

縄文人のアクセサリー ↑マウスオン

骨角牙製(シカ、イノシシ、クマ、タヌキ他)海獣・貝(ウミガメ、タカラガイ、ツノガイ他) |

| 有吉北貝塚 千葉県千葉市 |

|

| 加曾利E式土器 口縁は広く、底は狭い。渦巻模様 ↑マウスオン |

|

| 骨角牙製装身具 イノシシ、鹿、サメ、イボタガキなど |

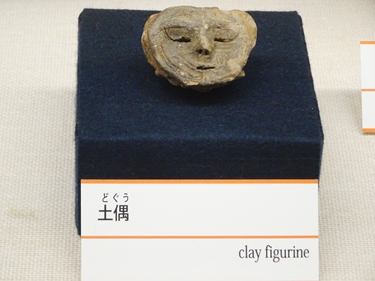

| 棚畑遺跡 長野県茅野市 |

|

| パネル文土器や有孔鍔付土器や黒曜石製石器 |

|

|

| 小型円柱状土偶、円錐中空土偶 |

石棒 |

| 比丘尼原遺跡 長野県原村 曽利遺跡 長野県富士見町 |

|

| 縄文土器、土偶、人面把手、有孔鍔付土器 |

| 曽利遺跡 長野県富士見町 |

|

|

| 深鉢型土器 |

ヘビ、カエルの紋様 |

|

|

| 人面把手 |

珍しい形の有孔鍔付土器 |

| 粟津湖底遺跡 滋賀県大津市 |

|

| 上部は木の実、中左は貝、下部は動物の骨 |

|

|

| 船元式土器 |

イケメンの土偶 |

| 阿高・黒橋貝塚 熊本県熊本市 |

|

|

| 垂飾 サメの歯などで作った飾り |

装飾品。 鹿角製簪、猪牙製垂飾など |

|

| 阿高式土器 太めの線の模様 |

| 続縄文時代 |

|

| 滝里安井遺跡 北海道芦別市 |

|

|

| 琥珀平玉のネックレス |

石鏃(せきぞく)↑マウスオンはクマ形石製品 |

| 恵山貝塚 北海道函館市 |

|

|

| 骨角製品。 匙、簪、銛、装飾品 |

壺型土器、鉢形土器 |

| 弥生時代 |

| 雑餉隈遺跡 福岡県福岡市 |

|

| 磨製石剣、磨製石鏃、弥生土器 |

| 宇木汲田遺跡 佐賀県唐津市 |

|

| 上部は細型銅剣、細型銅矛、下部は多鈕細文鏡、硬玉製勾玉 |

| 池上曽根遺跡 大阪府泉大津市 |

|

左端は龍の絵画土器、壺型土器、水指型土器や石剣

↑マウスオンはイイダコ壺 |

| 山中遺跡、西上免遺跡 愛知県一宮市 |

|

| 壺(パレススタイル土器)赤色に塗られています。 |

| 中山遺跡 岡山県真庭市 |

|

|

| 特殊壺、特殊器台で円筒埴輪が成立した。 |

| 古墳時代 |

| 龍角寺101号墳 千葉県栄町 城山1号墳 千葉県香取市 |

|

| 左から鹿型埴輪、犬型埴輪、家型埴輪、右手前は魚型埴輪 |

|

| 城山1号墳 家型埴輪、人型埴輪 |

| 群馬県の古墳 |

|

|

小泉大塚越7号古墳(玉村町)

人面付円筒埴輪 |

保渡田八幡塚古墳(高崎市)

魚をくわえる鵜型埴輪 ↑マウスオン |

|

中央はオクヤン山古墳(太田市) ↑マウスオン

鷹匠埴輪 左腕に鷹を乗せた正装の鷹匠 |

| 長原古墳群 大阪府大阪市 |

|

|

| 人物埴輪。 巫女の姿を表現 |

家型埴輪 |

|

| 鳥型埴輪と馬型埴輪 |

| 土下古墳群 鳥取県北栄町 |

|

| 鹿型埴輪。 中国の埴輪です。鹿の子模様だから、小鹿ですね。 |

| |

|

| 写真撮影可能と分かっていたから、カメラでパチパチ撮っていたら、まとめるのが大変だった。幸いにも江戸東京博物館のHPでこの企画展の動画解説があったので、何度も見直しながら、やっとできました。 |

|

|

|

|