| 今日は良い天気なので、先日の分倍河原の後半部分を歩きます。雨で濡れてヨロヨロになった地図を乾かし、コピーして持ってきました。分倍河原駅からです。 |

|

|

| 駅前の新田義貞像も元気です。 |

ここは名高い分倍河原ヨ 道は鎌倉街道道すじ

あれは新田と北条と火花を散らした古戦場 |

|

|

| 府中市の鳥はひばり。 |

ミヤギノハギが満開 |

|

|

分梅は「ぶばい」と読みます。

ずっと南下し、中央道を超えると→→ |

新田川緑道。↑マウスオン

この付近、緑道が多い。 |

|

|

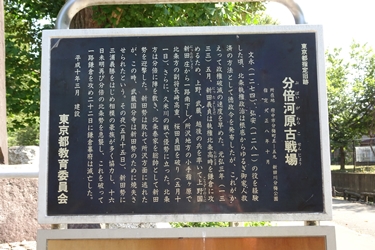

鎌倉時代後期の元弘3年1333年5月15日,16日に、分倍河原において、

北条泰家率いる鎌倉幕府勢と新田義貞率いる反幕府勢との間で行われた合戦である。 |

|

| 新田川緑道に少しだけ入ってみました。 |

| |

| 今、歩いた道を戻ります。 |

|

|

この坂道は,普通に分梅道あるいは鎌倉街道と呼ばれる古街道です。

沿道には浅間神社,八雲神社,光明院といった由緒ある古社寺が点在しています。

坂の名も真言宗光明院に由来します。 |

|

|

| キンモクセイが良い香りを放っています。 |

南武線の線路を渡ります。 |

|

|

| 八雲神社 |

中世、軍勢が陣立てして往来したのに由来。

鎌倉街道、浅間道、分梅道ともいう。 |

|

|

元応の板碑

元応元年(1319年)11月8日、大蔵近之という人が亡き父親の17年忌追善供養のため建てた板碑。 |

|

|

| 屋敷分は旧甲州街道の村落 |

石燈籠参道敷石 |

|

|

| 浅間神社 ↑マウスオン 屋敷分村の鎮守社 |

石仏、石碑が大事にされています。 |

| |

|

| ここから車道歩きが続きます。 |

|

|

| 熊野神社鳥居 |

熊野神社拝殿 ↑マウスオン |

|

国史跡武蔵府中熊野神社古墳は、国内最大・最古の上円下方墳で、1段目が約32メートルの方形、

2段目が約24メートルの方形、3段目が直径約16メートルの円形を呈する3段築成の古墳です。

高さは復元高で約6メートルを測ります。 |

|

|

| 反対側に鳥居がありました。 |

すぐ横が、本殿と拝殿 |

|

| 一段目と二段目が方円、三段目が円というのがよく分かります。 |

|

| 葺石された復元を見るのは初めてです。 ↑マウスオン |

|

|

| 内藤道 国分寺村の内藤新田へ通じる道です。 |

| |

| 南下し、南武線西府駅を抜けて、反対側に出ます。 |

|

御嶽塚古墳 ↑マウスオン

御嶽塚は、もともとは古墳時代>に築造された古墳で、

直径約25mの墳丘とその周囲に幅約7mの溝がめぐる円墳でした |

|

|

| 登れます。 |

大きな木はエノキです。実が生っています。 |

|

| 祠があります。江戸時代には信仰の対象になりました。 |

|

|

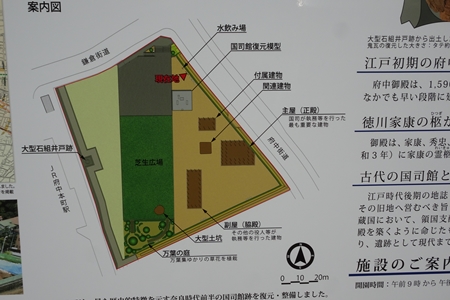

| 駅前の案内図 |

南武線西府駅 |

| |

|

| 先日、雨でよく見られなかった国士館と家康御殿史跡広場を見に行こうと府中本町まで南武線に乗ります。 |

|

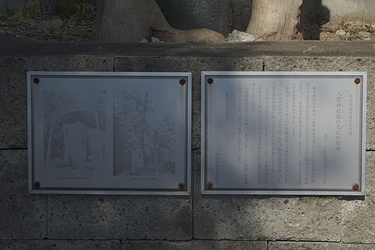

| 説明版、大きくしました。 |

|

| 箱を被せていたのは人形があったからと分かりました。 ↑マウスオン |

|

|

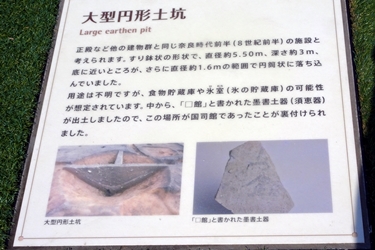

大型円形土杭

正殿など他の建物群と同じ奈良時代前半(8世紀前半)の建物と考えられます。

すり鉢状の形状で、直径約5.50m、深さ約3m、底に近いところが、

さらに直径約1.6mの範囲で円筒状に落ち込んでいました。

用途は不明ですが、食物貯蔵庫や氷室(氷の貯蔵庫)のようです。 |

|

|

| 脇殿の柱復元 |

主殿の柱復元 |

|

|

| 府中御殿 井戸跡 |

| |

|

自宅に帰ってから、地図をよく見ると、一つ古墳に寄るのを忘れていました。元応の板碑の手前で右に入ったところに高倉塚古墳があったのです。目があっても見えてないの典型です。恥ずかしい。

ちょっと写真をお借りして、載せました。 |

|

| |

|

| 4.5Km 1:40 |