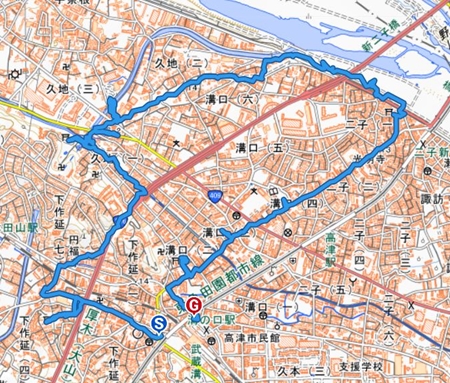

今日も「駅からハイキング」です。「高津区 水の史跡と大山街道を巡るコース」

チェックインはJR南武線の武蔵溝ノ口駅ですが、東急田園都市線溝の口駅で降ります。溝ノ口と溝の口、”ノ”と”の”となっていて、混乱します。YAMAPがうまく動かなくて苦労しましたが、無事出発。 |

|

|

| 下作延村の鎮守社の下作延神明神社。 鳥居と社殿 |

|

|

| 南武線線路を渡ります。 |

クコの花。蜂がいました。 |

|

|

| 246号線。狸の標識 |

ノブドウ 実はまだ白い。 ↑マウスオン |

|

|

二ケ領用水に入ります。

1611年竣工の農業用水。稲毛領と川崎領にまたがっているから二ケ領。 |

|

|

| イタドリの花が満開。見事です。 |

|

|

この地区の4つの堀に分水させるための装置が久地円筒分水。

当時としては優れた自然分水方式で、国登録有形文化財になった。 |

|

| 久地円筒分水 ↑マウスオン |

|

| 円筒の切り口の角度で分水量を調節する仕組みになっています。 |

|

|

| 入ってくる水 |

流れ出る水 |

|

|

| 元は溝口神社の兄弟神の赤城社、明治以降に久地神社になった。 鳥居と拝殿 |

|

|

| 北原白秋文学碑 ↑マウスオン |

道路上の案内タイル |

|

|

| かすみ堤。江戸時代中期に築かれ、大正時代に改修された旧堤防。 |

|

| 多摩川に出ました。広々~! |

|

|

| 田園都市線鉄橋を渡る電車 |

二子玉川駅とビル |

|

| 新二子橋。 空が大きい、雲がきれい。 |

|

|

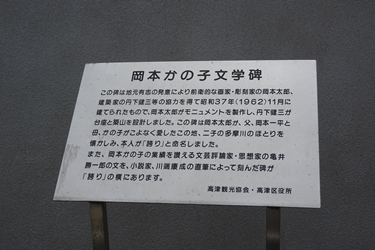

二子村に生まれた岡本かの子の文学碑。「誇り」

岡本太郎がモニュメントを製作し、丹下健三が台座と築山を設計。 |

|

|

二子神社。1641年武田家の旧臣・小山田兵部により、天照皇大神を主神にして創建。

明治時代に二子神社となった。 |

|

|

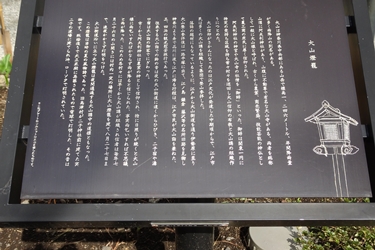

大山街道。江戸赤坂御門から大山阿夫利神社までの道。

江戸時代中期に大山信仰が盛んになり、お参りする人のために

街道に燈籠を付けた。今は街灯が燈籠風になっています。 |

|

|

| 光明寺 本堂に二子学舎が造られた。 ↑マウスオン |

|

|

| 手作りの道標 |

国木田独歩文学碑 |

|

| 江戸時代からの薬屋。 ↑マウスオン |

|

|

| ↑マウスオン 大石橋で二ケ領用水を渡ります。 ↑マウスオン |

|

|

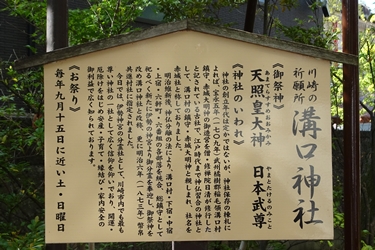

| 溝口神社 |

|

創建不明。1709年溝口村鎮守赤城社とした。明治になって、溝口神社とした。

大きなおかめの面の由来は分からなかった。 ↑マウスオン |

|

|

| 奥は願掛けの夫婦銀杏 ↑マウスオン |

親楠 ↑マウスオン |

|

|

| 親楠 推定樹齢300年 |

長寿けやき 推定樹齢500年 |

|

|

| 垂乳根の銀杏の根 ↑マウスオン |

歯固め石が奉納されています。↑マウスオン |

|

|

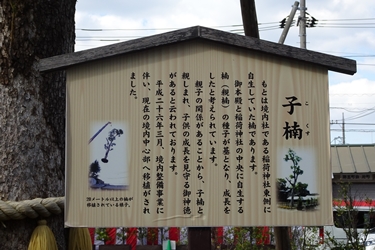

| 親楠の種子が基となり、大きくなったので、子楠となる。 |

|

| 7.5Km 3:03 |