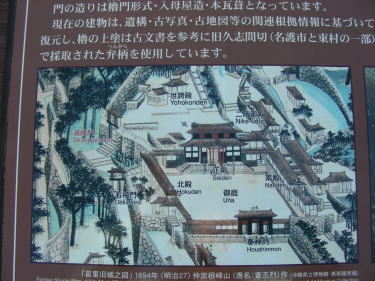

| 沖縄3日目、29日です。今日はまず首里城に向かいます。 今から約570年前(1429)に成立し、約120年前(1879)までの間、約450年間にわたり、日本の南西諸島に存在した琉球王朝の城です。琉球は清と薩摩の板挟みで苦労し、薩摩に敗れ、沖縄県になりました。城は1945年アメリカ軍の攻撃で全焼した。正殿は1992年に復元されました。 |

|

|

|

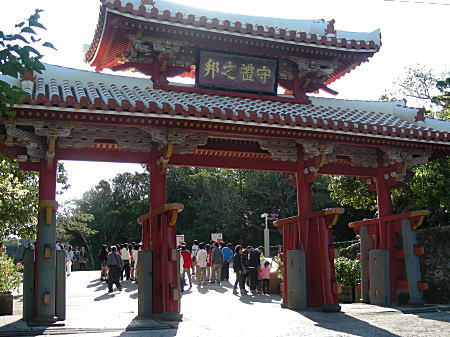

| 守禮の門 「守礼」は「礼節を守る」という意味で、門に掲げられている扁額には「守禮之邦」と書かれている。↑マウスオン 「琉球は礼節を重んずる国である」という意味である。中国風の牌楼という形式で建立されています。 |

|

|

|

| 歓会門 首里城の城郭内へ入る第一の正門。 「歓会」とは歓迎するという意味である |

瑞泉門 「瑞泉」とは「立派な、めでたい泉」 門の手前右側にある湧水が「龍樋」と呼ばれ それにちなんで名付けられた第二の門 |

|

|

| 城壁 | 龍樋 龍の口から湧水が湧き出ていることから名付けられた。 水は王宮の飲料水として使われていました。 |

|

|

| 漏刻門 第三の門 「漏刻」とは中国語で「水時計」という意味です。 |

見晴らしのきく所に出ました。 |

|

|

| 奉神門 「神をうやまう門」という意味で、首里城正殿のある 「御庭(うなー)」へ入る最後の門です。↑マウスオン |

正殿の唐破風妻飾 両脇に金龍と瑞雲の彫刻があります。 |

|

|

| 正殿 ↑マウスオン 正殿を二層三階建てとすることや装飾化した龍柱は日中にも類例がなく、琉球独自の形式となっています。 |

|

| 正殿の中を見て回ります。「おせんみこちゃ」というお祈りの場所はTVドラマそのままでした。 | |

|

|

| 御差床(うさすか) 国王の玉座として様々な儀式を行った所 | |

|

|

| 御庭から向かって右側が「番所」、左側が「南殿」です。 ↑マウスオン 「番所」は、通常は首里城へ登城してきた人々の取次を行った所で、 「南殿」は日本風の儀式が行われた所です。 |

|

|

|

| 淑順門 ↑マウスオン 国王やその家族が暮らす御内原と呼ばれる場所への表門 |

|

|

|

| 右掖門 久慶門から淑順門へ直接通じている門。 ↑マウスオン |

瑞泉門に戻ってきました。 |

|

|

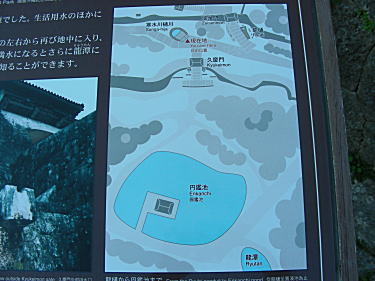

| 寒水川樋川。瑞泉門前の龍樋と並んで首里城内の重要な水源。 ↑マウスオン あふれ出た水は地中の溝を通り、円鑑池に溜められました。 |

|

|

|

| 久慶門 歓会門が正門であるのに対し、ここは通用門で主に女性が利用したといわれています。 ↑マウスオン |

隅角部が上を向き、少し丸みを帯びています。 この部分を「隅頭石」と言い、 角を無くすことで人当たり(風あたり)を良くするという意味合いがあるようです |

|

|

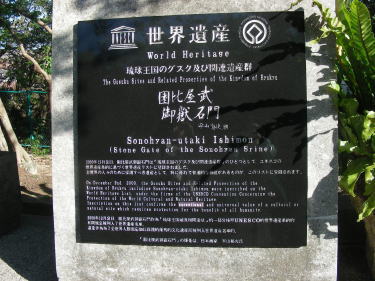

| 園比屋武御嶽石門 ↑マウスオン 琉球石灰岩で造られた建造物で、国王が外出するときに安全祈願をした礼拝所です。 形は門になっているが人が通る門ではなく、いわば神への「礼拝の門」ともいうべき場所です。 |

|

| 次に向かったのは「ひめゆりの塔」です。沖縄本島の南端に近い所です。1945年4月1日、アメリカ軍が上陸してから、ここまで追い詰められてきたということです。沖縄師範学校女子部・沖縄県立第一高等女学校生徒222人による「ひめゆり部隊」が看護活動を行っていた最後の場所です。 | |

|

|

| 慰霊碑 手前が壕で、その上に建てられています。 ↑マウスオン | |

|

|

| ひめゆりの塔の碑 | 戦死者の氏名が書かれています。 |

|

|

| 旧陸軍第3外科壕跡。この中で看護活動をしていました。深いです。 ↑マウスオン | |

|

|

| コバテイシの紅葉 ↑マウスオン | ガジュマルの幹 ↑マウスオン |

|

|

| オオシマコバンノキ ↑マウスオン | ベンガルヤハズカズラ |

| ひめゆり平和祈念資料館をじっくり見ました。 次は南端をまわって、太平洋側のビーチに向かいます。 |

|