| 次に訪れたのは、仙巌園。1658年につくられた島津家の別邸です。 | |

|

|

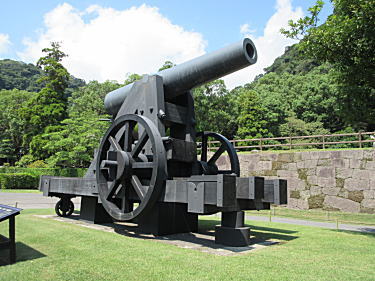

| 島津斉彬が作らせた鉄製150ポンド砲(復元)↑マウスオン | 轍を溶かした反射炉(模型) ↑マウスオン |

|

|

| 桜島が噴火した時、灰を集めてこの袋に入れて回収 ↑マウスオン |

石垣と薩摩焼の窯跡。 ↑マウスオン |

|

|

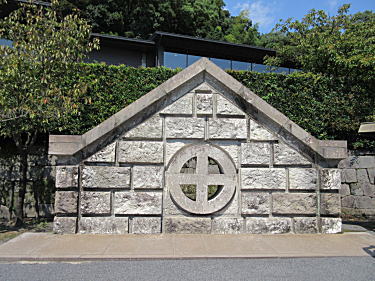

| 島津家水天渕発電所記念碑。↑マウスオン | 正門。 ↑マウスオンは島津家の紋と近衛家の紋がある。 |

|

|

| 猫神 ↑マウスオン 朝鮮出兵の際に従軍した猫を祀る祠 |

錫門 ↑マウスオン 鹿児島の特産品の錫で屋根を葺いた門 |

|

|

| 獅子乗大石灯籠 ↑マウスオン 畳八畳程の広さのある笠石の上に |

屋久種子五葉 ↑マウスオン 屋久島種子島に自生する松を移植。 |

|

|

| 御殿 19代島津光久が屋敷を構えました。 | |

|

|

| 御殿の縁側沿いに雨戸を開閉のための縦の棒があるのが面白い。 | |

|

|

| 望獄楼 江戸時代初期に琉球国から薩摩藩に送られたもの。↑マウスオン 床に敷かれた273枚の敷き河原は阿房宮のものを写したといわれています。 |

|

|

|

| 御殿裏山の山腹には巨大な岩があり、そこに「千尋巌(せんじんがん)」という白い3文字がきざまれています。3文字の大きさは、上下で11メートル。文化11(1814)年に、27代斉興がのべ3,900人の人夫をつかい、3カ月かけて作らせました。白い色は胡粉(ごふん)です。このように岩に文字をきざんでそれに着色するのは、中国ではよく見られるものですが、日本の庭園ではほかに例を見ません。薩摩が中国文化の影響をつよく受けていたのがよく分かります。 | |

|

|

| 曲水の庭への階段 | 江戸時代の形が残っている曲水の庭 |

|

|

| 水力発電用ダムの跡 | 山の方へ登ってみます。 |

|

|

| 上から曲水の庭を眺めます。 ↑マウスオン | |

|

|

| 萩、秋です。 | 彼岸花の蜜を吸うアゲハチョウ |

|

|

| 江南竹林 孟宗竹でs。 | 水神がありました。↑マウスオン |

|

|

| 濾過池 園内の湧水を集めて濾過し、御殿へ配水。 | 迫ン太郎 ↑マウスオン 水の流れを利用して米を搗きます。 |

|

|

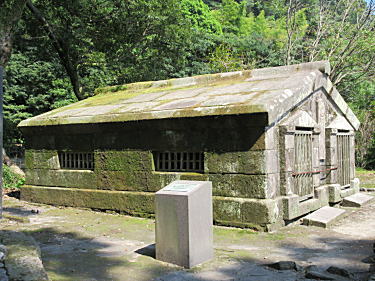

| 山神、水神 | 反射炉の跡 |

|

|

| 桜島がよく見えます。 ↑マウスオン | |

|

|

| 仙巌園横の鶴嶺神社。島津家と分家の玉里家の歴代の当主とその家族を祀っています。、 | |

| 本来のツアーのコースなら桜島フェリーで桜島に渡って行くはずでしたが、台風16号の影響で垂水市で道路が不通で鹿児島湾をぐるっと回って、福山の黒酢本舗を見学しました。「桷志田」というブランド名で、清冽な水湧き出す福山に江戸時代の上級武士が開いた「隠し田んぼ」から転じた名前だそうです。 | |

|

|

| ずらり並んだ黒酢の壺 | 上級武士たちの隠居地 |

| 明日はもう三日目になります。 | |